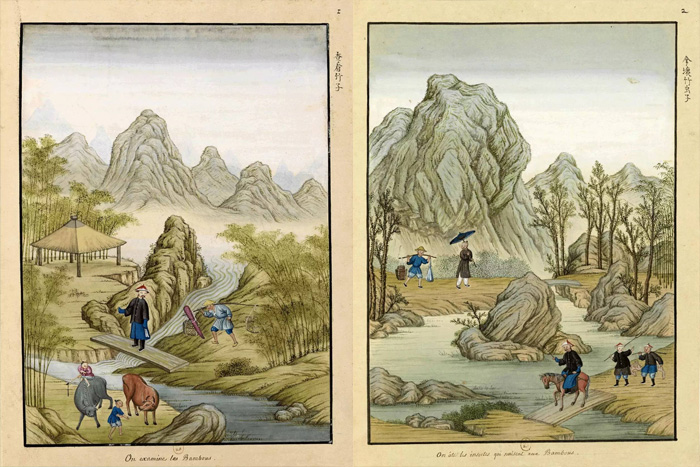

清代造紙技藝集歷代大成,27幅水彩畫展示造紙工藝

時間:2024-12-09 09:32:27 來源:銳立文保清代造紙業(yè)在明代基礎上繼續(xù)發(fā)展,尤以康熙、乾隆時期最為興盛。造紙作坊大多分布在南方的江西、福建、浙江、安徽等省,廣東和四川次之;北方以陜西、山西、河北等省為主。原料有竹、麻、皮料和稻草等,其中竹紙產(chǎn)量占首位,尤其南方近山區(qū)多造竹紙。同時還出現(xiàn)專門論述造紙技術的插圖本專著,為前代所未見。《中華造紙藝術畫譜》由清代乾隆年間法國耶穌會傳教士蔣友仁在中國的記錄編制而成,以二十七幅水彩畫介紹了當時以手工制作竹紙的工藝流程。

清代造紙技術集歷代之大成且有所創(chuàng)新,各地工藝雖略有不同但都已達到較完善的地步。例如,據(jù)嚴如燿《三省邊防備覽》所載,道光初年陜南地區(qū)的竹紙制造工藝大致如下:選擇適當時節(jié)砍取水竹,經(jīng)過用水浸漚,蘸石灰漿堆漚,再經(jīng)過甑蒸,堿水煮,加入黃豆與白米水漿(淀粉溶液)蒸等工序,制成紙料;然后將紙料下踏槽細踏,再下紙槽攪勻,用竹簾抄造,疊壓去水,最后逐張揭起,刷貼在墻上干。如做細白紙,則在紙料入槽后加入適量的白米汁,可制成細緊的白紙。如做黃表紙,加姜黃未,即成黃色。

【相關推薦】明代手工造紙工藝及規(guī)模?

【轉(zhuǎn)載聲明】轉(zhuǎn)載內(nèi)容是出于傳遞更多有價值信息之目的,若出現(xiàn)標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請聯(lián)系告知,及時更正、刪除,謝謝!